Llueve. Llueve con fuerza amazónica: una cortina de agua lo cubre todo. Riachuelos improvisados descienden por los senderos entre los árboles. A pocos kilómetros, el río Caquetá ruge con más fuerza en el punto conocido como El Chorro, donde el agua irrumpe del cañón de Araracuara con tal potencia que forma olas de hasta cinco metros. Mientras tanto, Kxntaiñekx —Néstor Andoque Macuna, en castellano— mambea frente a bopikókn, la maloca del clan del Sol.

Estamos en Adukoe —Araracuara, en español—, Caquetá, en la frontera con el departamento del Amazonas, en el territorio de la comunidad indígena andoque. Para llegar hasta aquí es necesario tomar un vuelo de una hora y media desde Bogotá hasta Florencia, y luego otro trayecto aéreo, también de una hora y media, que conduce a este punto en el corazón de la selva amazónica, conocido como la puerta de Chiribiquete.

En este territorio conviven comunidades indígenas como los huitotos nipodes, los andoques —cuyo nombre en su lengua, poosióho, significa ‘gente del hacha’—, los feenemtnas, conocidos como muinanes, al igual que los nonuyas, yucunas y macunas. Kxntaiñekx pertenece al pueblo andoque; es hijo del cacique Fisi, Hernando Andoque, y miembro del clan Gavilán.

Mientras conversa, masticando mambe —hoja de coca molida mezclada con ceniza de yarumo—, sus palabras fluyen en un idioma que no es fácil de comprender para los foráneos. Su lengua materna no es el castellano, sino el poosióho nsofa, una lengua americana de la que quedan ya muy pocos hablantes.

En el Censo DANE 2005, se registró que 136 personas se identificaron como pertenecientes al pueblo andoque, y se calcula que hoy hay aproximadamente 500 miembros de este grupo indígena. A comienzos del siglo XX, las masacres perpetradas por las caucheras arrasaron con casi los 10.000 miembros que conformaban esta comunidad, la misma de la que habla José Eustasio Rivera en La vorágine.

Según los registros de la época, de la barbarie cometida por la casa Arana contra los indígenas quedaron con vida apenas 20 andoques, quienes lograron huir y reunirse en el río Armadillo, afluente del río Aduche. En aquel momento, guiados por Jiñeko —Plumón Afiebrado—, hijo de un jefe carismático del linaje de los gavilanes, iniciaron la resurrección espiritual y cultural de su pueblo.

Recuperar lo esencial: la construcción de malocas

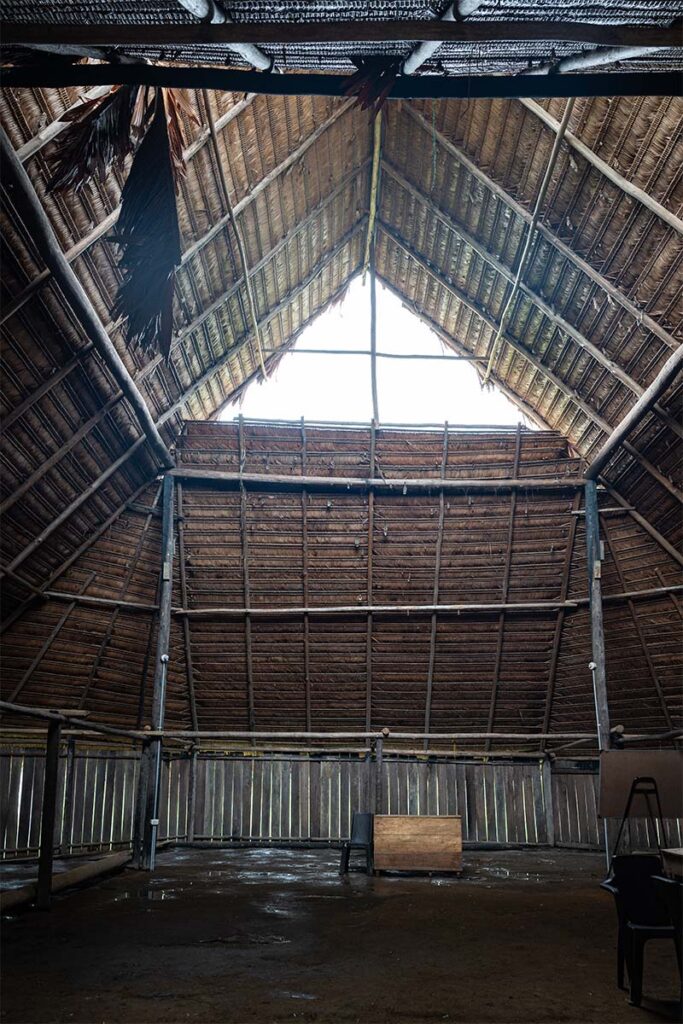

Estos andoques volvieron a sembrar coca, tabaco y plantas medicinales. Pero, sobre todo, recuperaron algo esencial: la construcción de malocas, donde renacieron sus fiestas rituales. Una maloca como la que tenemos al frente, que Kxntaiñekx —descendiente de aquellos pocos sobrevivientes— observa con respeto, porque para el pueblo andoque una maloca no es solo un espacio físico: es el resguardo de su cultura ancestral, el lugar donde se transmiten los saberes, se teje la espiritualidad con la naturaleza y se toman las decisiones políticas que guían la vida comunitaria.

Una de las tantas historias que se cuentan en la maloca es, por ejemplo, la del origen del pueblo andoque: “El cerro del Llanto es donde nació nuestro pueblo. La tierra se inundó, y esa era la loma más alta. Los que lograron escapar del diluvio quedaron en la punta del cerro. Entonces se pusieron a llorar”, relata Kxntaiñekx.

Él explica que la estructura misma de la maloca representa el cosmos. Es también una construcción que marca el paso del tiempo. En la parte superior, hay dos orificios triangulares: uno orientado hacia el occidente y otro hacia el oriente. Así, en las mañanas, el sol entra por el oriente e ilumina la parte superior del espacio; a medida que avanza el día, la luz desciende hasta alcanzar el banco del dueño de la maloca.

Por la tarde, la escena se repite, pero con la luz que ingresa por el lado occidental. Esta arquitectura también funciona como un calendario solar, que les permite saber cuál es la mejor época para sembrar o para celebrar ciertas fiestas.

Una tradición fundamental para el pueblo andoque son los bailes, que los guían espiritualmente y les aseguran la salud tanto a ellos como al territorio. Cada una de estas danzas —establecidas en el calendario ritual— se relaciona con un evento específico que ocurre en una época particular del año, como, por ejemplo, la siembra de la chagra.

Tejer para olvidar la tristeza

A la maloca llega Yoruõ, Isabel Macuna, esposa del cacique Fisi y madre de Kxntaiñekx, una mujer cuya piel parece haber sido dibujada por los senderos por donde corre la lluvia y cuyos ojos cargan la melancolía de los días grises. De una bolsa extrae varios canastos.

“El creador de la vida nos los dejó desde el principio. Yo aprendí con mi marido. Estos canastos se hacen para cargar yuca, coca, tabaco, frutas, ñame. También aprendí a tejer estos más pequeños, como artesanías… Es un trabajo de los andoques”, explica Yoruõ, sentada en el corazón de la maloca, mientras sus manos tejen con la sabiduría de generaciones.

Para lograr estas bellas piezas, Yoruõ utiliza palitos de palma de cumaré. “Es peligroso de sacar porque tiene mucha espina, toca hacerlo con cuidado. Yo lo recojo y lo lavo”, explica. Luego deja secar las fibras durante dos días, hasta que se tornan blancas y están listas para ser teñidas con tintes naturales.

“Son colores que saco del monte, de las hojas, de las cáscaras”, dice, concentrada en su labor. Este saber lo está transmitiendo a sus hijas porque, como afirma con serenidad, “El día que yo muera, alguien debe mantener la tradición”.

“¿Qué siente cuando teje?”, le pregunto. “Tuve ocho hijos, ahora solo me quedan seis. Al mayor lo mataron hace dos años, y el que le seguía está desaparecido desde hace dos meses. Estoy muy triste… pero tejer me ayuda a olvidar un poco esa tristeza”, responde con una sonrisa que parece sostenerse en el hilo de su propio tejido.

Yoruõ teme que las tradiciones de su pueblo se pierdan, al igual que su lengua. La cultura andoque se preserva en la maloca, pero también en esos pequeños canastos que ella teje con paciencia y memoria.

Por la pérdida de sus hijos, ella y su esposo decidieron abandonar su propia maloca. “Ya se cayó”, dice. Para mantenerla en pie, es necesario ahumarla con frecuencia y remplazar las palmas que se pudren. La maloca es como un ser vivo: hay que cuidarla, alimentarla, consentirla; de lo contrario, muere. Pero no solo se alimenta con humo y palma, sino también con la palabra, con las reflexiones que nacen en el mambeadero.

Sigue lloviendo. Las malocas se yerguen firmes, las culturas indígenas amazónicas persisten, los sentimientos se continúan tejiendo y su lengua resiste a contracorriente.